作者:曹小灵

链接:https://www.zhihu.com/question/627072185/answer/3258697190

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

昨天晚上喝的青岛啤酒基本代谢完了,心情好了点,那就聊聊标准公关处理方法。

最核心是事件定性定性。

消费者觉得,事件定性是员工在原料仓库里面尿尿。

但从企业角度来看,完全不是这样的,是「员工,在原料仓库里面尿尿,然后被发到了网上」。

由于食品行业的特性,黑箱性+信任性,所以一次事件曝光,消费者就开始怀疑:

这么离谱的事情都能发生,那还有什么不能发生;这么离谱的事情爆出来了,还有多少离谱的事情没有爆出来。

那就麻爪了嘛,毕竟喝尿和舔脚,一个对应啤酒,一个对应酸菜,都不是大部分正常人喜欢的娱乐活动。

但没关系,既然定性很清晰,那就有三招破敌之法。

第一招,人。

员工,可以进行解构。

他的身份,比较确定,他的性格,没人在乎,他的行为,视频捕捉。

这三个地方不好做文章,但他的动机,操作起来很轻松。

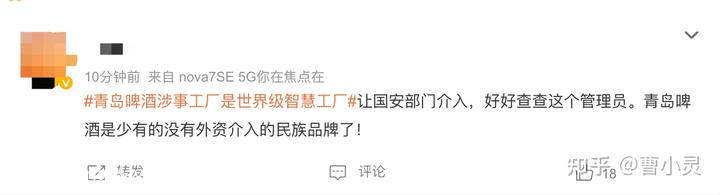

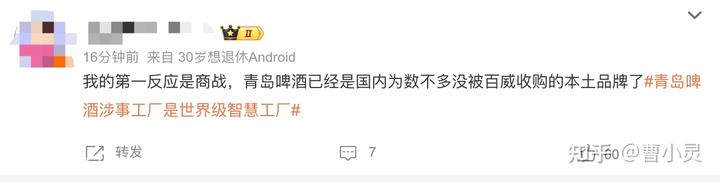

这就是经典的,商战谋划论。

当然这竞争对手是谁,也很有讲究。

如果你说是国内自己的啤酒企业,那没办法激发最广大的情绪。

于是,趋势变成了喜闻乐见的境外势力 v.s. 国货民族品牌。

也就可惜当年奶粉企业没有感受到时代版本红利,不然,屁事没有,一看就是新西兰政府恶意举报。

当然这第一招的味道太冲了,而且逻辑没办法推敲,正因为国货民族品牌很重要,所以才不能让害群之马存在挤压其他正常国货民族品牌的生存空间,拉低其他正常国货民族品牌的社会口碑。

不能泥沙俱下,不能和光同尘,不能投鼠忌器。

所以第一招只能完成转移视线的初步战术目标。

那第二招,就是尿尿这个行为了。

这次不用解构手法了,可以用玩梗消解手法。

往原料里面尿尿,这事儿严肃讨论,那就是食品工业重大问题。

这事儿往不严肃了讨论,那就是马尿货真价实,青岛啤酒天然起泡多的根源找到了,以后没尿了味道反而不正宗了……

这招的好处是可以用玩梗的手法开启自发传播。

这类消解手法,基于大家的创造力,能贡献很多好玩的段子。

比如猫终于被洗白了,都说啤酒是猫尿味,喵星人沉冤得雪。

事情玩儿起来了,再搭配上青岛啤酒一脸苦大仇深的受害者表情,视线就再次完成了转移。

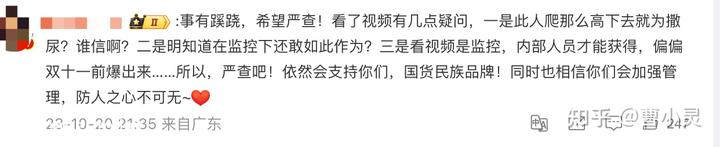

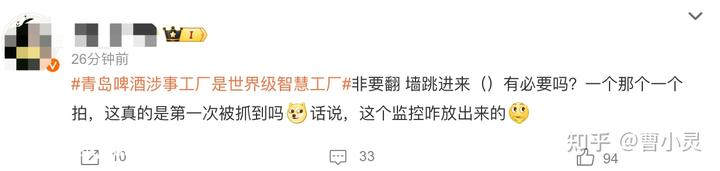

这就要搭配第三招了,视频曝光。

视频为什么能曝光?

对,尿尿无所谓,让我们把目光聚焦在一个点上,为什么视频能流出来。

是人性的光环,还是利益的驱动?

是股价的动机,还是更大的图谋?

要知道这手段非常厉害,是循环逻辑自证的。

监控,都知道是该失灵的时候要失灵的,这很诡异,很多人吐槽;但这次居然没失灵,那更诡异了,更多人吐槽了。

企业监控发现了这种事一般都是内部先处理,上下一心忽悠消费者,这才是默认的法则。

一个诡异的事情成了常态,成了基础认知之后,大家反而觉得曝光出来本身是诡异的,是反常态的。

但偏偏,就很好用。

这三招下来,基本青岛啤酒就没事儿了。

不信?

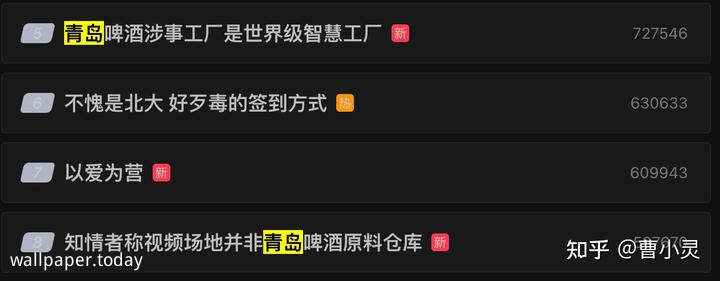

你看现在的热搜,又说是世界智慧工厂,又说不是青岛啤酒仓库,是物流承运商的运输车辆车厢,不是青岛啤酒员工,是外包劳务工人。

一手打广告,一手撇关系。

知情人士是谁?原料不是你的怎么你能第一时间封存?原料是你的那到底在哪里尿的有关系么?这些都不说。

这,就是商业操作的力量。

当然我从商业咨询的角度来说,其实还有很多可以挖掘的点。

比如说这个员工是为了红,据知情人士透露,他自己编写剧本,想要以后直播带货。

比如说这个员工刚入职三个月,据知情人士透露,其情人是某啤酒品牌市场部员工。

比如青岛啤酒已经对网络谣言进行取证,保留追究法律责任的权利。

这些全都操作下来,应该就能顺利过关了。

平时不惹事,遇事不怕事,这样的战略定力,才是120年老品牌的气度。